はじめに

突然の事故や故障で車が動かなくなったとき、パニックになってしまう方も多いのではないでしょうか。そんな緊急時に、落ち着いて安全に対応するためには、事前の知識と準備が欠かせません。特に「発炎筒(非常信号用具)」は、万が一の際に自分や周囲の安全を守るための重要な保安用品です。そこで今回は、発炎筒をいざというときに正しく使えるよう、発炎筒の使用方法から有効期限、交換時期、さらに法的な義務について解説します。

発炎筒とは?

発炎筒とは、火を点けることで煙と光を発して、周囲に自車の存在を知らせるための緊急信号用具です。主に交通事故や故障などで停止を余儀なくされたとき、他の車に注意を促す目的で使われます。

しばしば「発煙筒」と誤解されますが、以下のように全く別物です。

・発炎筒

車の事故や故障を後続車に知らせるため、炎などによって強い光を発生させる

車の事故や故障を後続車に知らせるため、炎などによって強い光を発生させる

・発煙筒

登山・災害時などに自分の居場所を知らせるため、大量の煙を発生させるもの

登山・災害時などに自分の居場所を知らせるため、大量の煙を発生させるもの

道路上で煙を発生させては、むしろ危険を招くことにも繋がりかねません。読み方が同じなので、インターネット検索で購入される際などは間違えないよう気を付けましょう。

発炎筒の使用事例

ではどういった状況下で発炎筒は使われるのでしょうか?具体例は下記の通りとなります。

・高速道路で燃料切れやパンクなどで緊急停止をせざるを得ないとき

・カーブなど見通しの悪い場所で故障してしまったとき

・気象状況がよくない状況下でクルマを停止しなければならなくなったとき

上記のような事態が起きたら、後ろから走ってくるクルマに対して自分のクルマの存在を発炎筒の鮮やかな赤い光や煙で知らせて、追突などの事故を防ぎます。 昼間なら約600m、夜間なら約2km先からでも確認できます。燃焼時間はおよそ5分以上で、激しい雨の中でも使用可能です。つまり、遠くから接近する車両にも「何か異常が起きている」と認識させることができます。

発炎筒の使用方法は?

続いて、発炎筒の点火方法について、注意事項とあわせてご案内します。発炎筒はマッチのようにこすって火をつける構造になっています。

1.発炎筒を取り出す

・運転席・助手席の足元やドアポケットなどに収納されていることが多いです。

・運転席・助手席の足元やドアポケットなどに収納されていることが多いです。

※車種によって収納位置が異なるため、あらかじめ場所を確認しておくことが重要です。

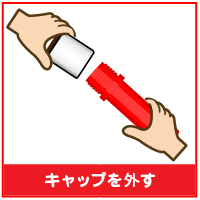

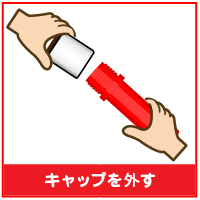

2.キャップを外す

・底部のキャップ(点火用こすり部分)を外します。

・底部のキャップ(点火用こすり部分)を外します。

3.点火部をこすって着火

・発炎筒の先端をキャップの内側にこすりつけ、火をつけます。

・発炎筒の先端をキャップの内側にこすりつけ、火をつけます。

・マッチに火を付ける時に近い感覚で、やや力強くこすり付けるのがポイントです。

4.発炎筒を車の後方に設置

・車の進行方向と反対側(後方)に向け、車から50mほど離れた場所に置きます。

・車の進行方向と反対側(後方)に向け、車から50mほど離れた場所に置きます。

※高速道路上で停車する際は、発炎筒と同時に三角表示板(停止表示器材)を設置することを忘れないようにしましょう。これを怠ると「故障車両表示義務違反」となり、罰金が課せられてしまいます。

発炎筒の交換時期と有効期限について

発炎筒には有効期限があり、多くの製品では製造から4年程度とされています。「気づいたら期限切れだった」というケースも珍しくありません。使用期限は本体に記載されているため、定期的に目視でチェックしましょう。期限を過ぎた発炎筒は、正常に作動しない可能性があるため、期限前に交換するよう心がけましょう。

また、次のような状態が見られる場合は、有効期限内であっても早めの交換を検討してください。

・ケースにひび割れや変形がある

・サビや腐食が見られる

・点火部のキャップが破損している

発炎筒に関する法的義務は?

発炎筒に関する法律は、道路運送車両の保安基準第43条の2に規定されています。発炎筒は、道路運送車両法の保安基準によって車に常備することが義務付けられているので、発炎筒がないと車検には通りません。法律上は、発炎筒の装備を義務化しているものの、違反(未装備)した場合の罰則規定はありません。ただし、発炎筒を装備するように整備命令を受け、これに従わない場合は、最大罰金50万円となる可能性があります。(道路運送車両法第109条七号)。

発炎筒に関する法律は、道路運送車両の保安基準第43条の2に規定されています。発炎筒は、道路運送車両法の保安基準によって車に常備することが義務付けられているので、発炎筒がないと車検には通りません。法律上は、発炎筒の装備を義務化しているものの、違反(未装備)した場合の罰則規定はありません。ただし、発炎筒を装備するように整備命令を受け、これに従わない場合は、最大罰金50万円となる可能性があります。(道路運送車両法第109条七号)。

非常時に備えるためには

後続車へ危険を知らせるために重要な発炎筒ですが、使用しない方がいい場合もあります。

・トンネル内でクルマが停止したとき

⇒発炎筒の煙がトンネル内に充満して、他のクルマの視界を妨げ、さらなる事故を招く危険性があるため。

・車両からガソリン漏れがある場合

⇒発炎筒の火がガソリンに引火して、二次被害をもたらす恐れがあります。

最近は、発光ダイオード(LED)を使用した発炎筒の代替品「LED非常信号灯」も普及してきています。上記のような状況でも、LED非常信号灯であれば、火や煙による危険性がなく利用することができるので、利用を検討されてみてはいかがでしょうか。国土交通省保安基準に適合したものであれば、車検にも対応します。

最後に

発炎筒は、事故やトラブルに遭遇したときに、ドライバー様ご自身と周囲の命を守るための重要なツールとなります。発炎筒は「使わずに済むのが一番」ですが、普段からの点検や使い方の確認を心がけてください。いざというときに命を守る重要な手段になることを忘れず、常に使える状態で正しい手順で使用できるよう備えておきましょう。

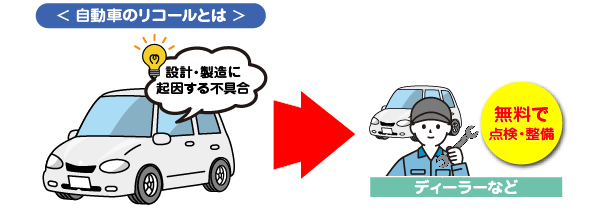

リコールにおける点検・修理は

リコールにおける点検・修理は 基本的に、リコールに関する

基本的に、リコールに関する リコール対象であるにもかかわらず

リコール対象であるにもかかわらず リコールの通知がなかなか届かず、自分の車が

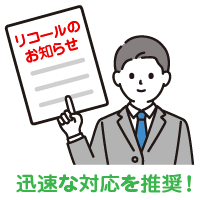

リコールの通知がなかなか届かず、自分の車が 交通事故によって人を死傷させた場合に、運転者や同乗者などが道路交通法で定められた義務を果たさず現場から立ち去ってしまうことです。その中でも特に、

交通事故によって人を死傷させた場合に、運転者や同乗者などが道路交通法で定められた義務を果たさず現場から立ち去ってしまうことです。その中でも特に、 交通事故を警察に

交通事故を警察に

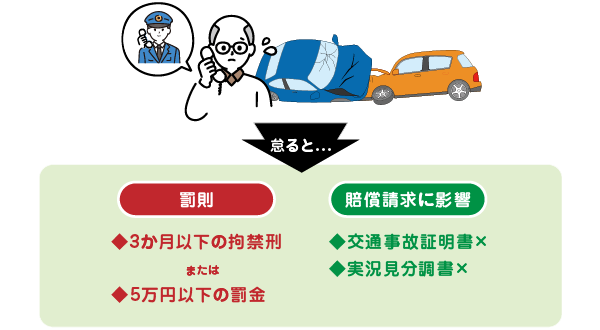

フロントガラスの曇りの原因は

フロントガラスの曇りの原因は

フロントガラスが曇っていたり、凍結したまま走行すると

フロントガラスが曇っていたり、凍結したまま走行すると フロントガラスの内側の曇りを解消してくれる機能が、「

フロントガラスの内側の曇りを解消してくれる機能が、「 アルコールの特性を活かした解氷スプレーは、吹きかけるだけで

アルコールの特性を活かした解氷スプレーは、吹きかけるだけで 撥水剤は、フロントガラスに雨などの水分が付いた時にはじいて

撥水剤は、フロントガラスに雨などの水分が付いた時にはじいて 凍結したフロントガラスに

凍結したフロントガラスに

車の

車の 登山・災害時

登山・災害時 ・運転席・助手席の足元やドアポケットなどに収納されていることが多いです。

・運転席・助手席の足元やドアポケットなどに収納されていることが多いです。 ・底部のキャップ(点火用こすり部分)を外します。

・底部のキャップ(点火用こすり部分)を外します。 ・発炎筒の先端をキャップの内側にこすりつけ、火をつけます。

・発炎筒の先端をキャップの内側にこすりつけ、火をつけます。 ・車の進行方向と反対側(後方)に向け、車から

・車の進行方向と反対側(後方)に向け、車から 発炎筒に関する法律は、道路運送車両の保安基準第

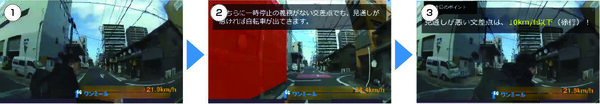

発炎筒に関する法律は、道路運送車両の保安基準第 歩行者、自動車、二輪車問わず、踏切の直前では

歩行者、自動車、二輪車問わず、踏切の直前では 踏切に設置されている警報機や遮断機は、列車が踏切に到達する数秒前から作動します。遮断機が降り切ったら列車は直後に通過するため、決して踏切内に

踏切に設置されている警報機や遮断機は、列車が踏切に到達する数秒前から作動します。遮断機が降り切ったら列車は直後に通過するため、決して踏切内に 横断中は踏切内で

横断中は踏切内で 慌てずそのまま車を進め、遮断桿を

慌てずそのまま車を進め、遮断桿を エンストや脱輪で車が

エンストや脱輪で車が 混雑状況によっては

混雑状況によっては 予約なしでは在庫の

予約なしでは在庫の 一部の店舗では、予約なしの対応には

一部の店舗では、予約なしの対応には ピーク時間帯には作業員の数が足りず、受付を

ピーク時間帯には作業員の数が足りず、受付を 予約をすることで、店舗到着後すぐに作業を開始してもらえます。これにより、無駄な待ち時間を

予約をすることで、店舗到着後すぐに作業を開始してもらえます。これにより、無駄な待ち時間を 特に人気のブランドや特定のサイズのタイヤは、予約なしでは在庫切れになりやすいです。事前に予約しておけば、希望するタイヤを

特に人気のブランドや特定のサイズのタイヤは、予約なしでは在庫切れになりやすいです。事前に予約しておけば、希望するタイヤを 一部の店舗では、予約特典として

一部の店舗では、予約特典として 冬のスタッドレスタイヤ交換シーズンなどは非常に混雑し、予約なしでは数日待たされることもあります。事前予約をすれば、希望の日時で

冬のスタッドレスタイヤ交換シーズンなどは非常に混雑し、予約なしでは数日待たされることもあります。事前予約をすれば、希望の日時で 予約時に「オイル交換」や「バッテリー点検」などをセットで依頼すると、

予約時に「オイル交換」や「バッテリー点検」などをセットで依頼すると、

予期せぬ事故や故障が起こると気が動転しがちですが、落ち着いてまずは今

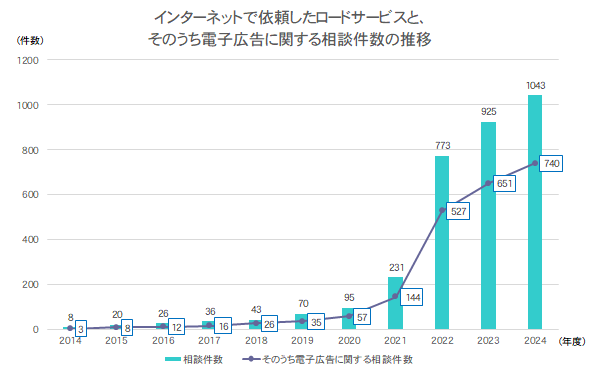

予期せぬ事故や故障が起こると気が動転しがちですが、落ち着いてまずは今 消費者庁によると悪質業者のサイトは検索結果の上位に表示されることが確認されていますが、これは業者が

消費者庁によると悪質業者のサイトは検索結果の上位に表示されることが確認されていますが、これは業者が 作業内容や料金の説明が十分されないまま作業を実施されないためにも、まずは作業前に具体的な

作業内容や料金の説明が十分されないまま作業を実施されないためにも、まずは作業前に具体的な