はじめに

2017年6月に起きた「東名高速あおり運転事故」を覚えていらっしゃいますでしょうか。この事故は、あおり運転によって夫婦が死亡し、子供2人が残されるという痛ましい事件として記憶されています。この事件は社会に大きな衝撃を与え、あおり運転の危険性が改めて認識されるきっかけとなりました。その後、2020年6月にあおり運転に対する罰則が創設されました。すでに5年が経過しているにも関わらず依然としてあおり運転のニュースはなくなりません。そこで本コラムではあおり運転の定義と、その被害に遭わないための注意点をご紹介します。

あおり運転とは

あおり運転とは、正しくは「妨害運転罪」といい、あおり運転を厳しく取り締まるため、2020年6月に創設されました。妨害運転の対象となるのは、以下の10の行為です。

- 通行区分の違反

- 急ブレーキ禁止違反

- 車間距離不保持

- 進路変更禁止違反

- 追い越し違反

- パッシング(減光等義務違反)

- クラクション(警音器使用制限違反)

- 幅寄せ(安全運転義務違反)

- 高速道路での最低速度違反

- 高速道路での駐停車違反

妨害運転をすると3年以下の懲役または、50万円以下の罰金が課されます。

妨害運転の中でも車間距離不保持が頻繁に行われている行為です。実は無意識に車間距離不保持をしてしまっている運転者も多くいます。事故防止のためには一般道の場合は車間距離を40m(高速道路の場合は100m)保持することを推奨していますが、時折5m程度の車間距離で走行し続ける車を見かけます。普段から5m程の車間距離で走行する人にとってはそれが当たり前の距離かもしれませんが、安全な車間距離を保持して走行している運転者からすると「あおられている」と感じてしまいます。そしてこの「あおられている」と感じたことがきっかけで、妨害運転を誘発することがあるのです。

進路変更が発端で妨害運転を引き起こしてしまう場合もあります。進路変更をした側は特に危険だと思わずに車列の間に入ったとしても、車間距離が十分ではないと入られた側が「急な割り込みをしてきた」と受け取ってしまい、入ってきた車両に対して妨害運転をしてしまう危険性があります。追い越し時の車間距離についても同じことが言えます。追い越すときに適正な車間距離を確保して行わなければ、追い越される側の運転者の恐怖心を招きます。

高速道路で起こりがちな妨害運転のきっかけになる行動は、『追い越し車線を走行し続けること』です。追い越し車線を走り続けるのは車両通行帯違反という道路交通法第20条の違反になります。道路の一番右側の車線は、文字通り追い越しをするための車線であり、それ以外の目的での走行は原則として認められていません。通常は左車線やセンターの「走行車線」を走りましょう。それだけで妨害運転に遭うリスクを下げることができます。

また、ウインカーを出すタイミングも大切です。ハンドルを切るタイミングでウインカーを出す人もいますが、ウインカーを出すタイミングは交差点の30m手前車線、進路変更をする3秒前と決められています。ウインカーを出すタイミングが早くても遅くても危険です。

運転中は、常に周囲の車の様子を確認しながら安全運転をするのが基本ですが、これは、妨害運転を受けないようにするためにも大切なことです。周囲を確認しないことによって、極端に車間距離を詰めることになったり、不要な急ブレーキをかけることになったりした場合、それが原因で妨害運転を受けることになるかもしれません。自分だけではなくほかのドライバーも安全かつ快適に運転できるよう、周囲を確認しながら運転してください。また、挙動があやしい車や急な割り込みなどの危険な行為をする車がいたら、できるだけ距離をとることが大切です。

運転中は、常に周囲の車の様子を確認しながら安全運転をするのが基本ですが、これは、妨害運転を受けないようにするためにも大切なことです。周囲を確認しないことによって、極端に車間距離を詰めることになったり、不要な急ブレーキをかけることになったりした場合、それが原因で妨害運転を受けることになるかもしれません。自分だけではなくほかのドライバーも安全かつ快適に運転できるよう、周囲を確認しながら運転してください。また、挙動があやしい車や急な割り込みなどの危険な行為をする車がいたら、できるだけ距離をとることが大切です。

最後に

知らず知らずのうちに、今まで挙げたような運転行動で他者の妨害運転を誘発してしまう場合があります。妨害運転の根底には「進路妨害された」という思いがあることがほとんどです。譲ってあげるという気持ちがあれば、あおられることもなく、皆がスムーズに走行することができます。相手がどう感じるかに配慮して、進路変更や右左折、追い越しなどの運転行動をとるように心がけてください。

運転前には行先までの

運転前には行先までの 運転中に雨脚が強くなった場合に備えて、

運転中に雨脚が強くなった場合に備えて、 万が一車が水没してしまった時でも

万が一車が水没してしまった時でも 崖や川に近い場所、低い土地にある駐車場や地下駐車場といった

崖や川に近い場所、低い土地にある駐車場や地下駐車場といった そして車が水没した場合、気になるのは補償や車の処分についてではないでしょうか。任意加入する車両保険の多くでは、台風や大雨が原因で水没した場合には補償が受けられます。今一度加入している保険が、万が一の時に

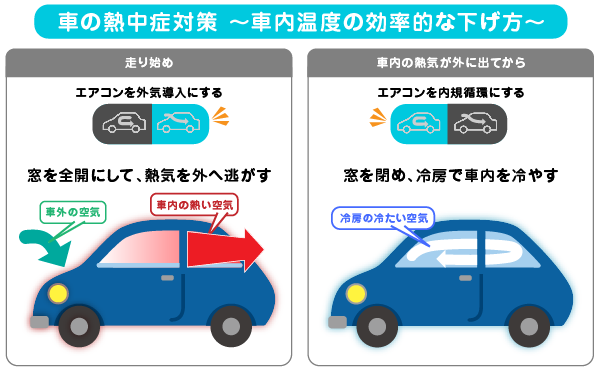

そして車が水没した場合、気になるのは補償や車の処分についてではないでしょうか。任意加入する車両保険の多くでは、台風や大雨が原因で水没した場合には補償が受けられます。今一度加入している保険が、万が一の時に 気温が上がると注意したいのが

気温が上がると注意したいのが まず大前提として「子どもと大人の身体の体温調節機能は全く違う」ということを頭に入れておきましょう。そして、子どもが熱中症になりやすい理由の1つ目が、体温調節にとても重要な役割を果たす「

まず大前提として「子どもと大人の身体の体温調節機能は全く違う」ということを頭に入れておきましょう。そして、子どもが熱中症になりやすい理由の1つ目が、体温調節にとても重要な役割を果たす「 身体が作り出す

身体が作り出す

細い路地の多い都心などでは移動のしやすさなどを理由に自転車を使った営業活動を行っている企業もあります。自転車は車と比べて維持費が低コストで環境にも優しい移動手段ですが、従業員の自転車運転マナーの悪さによって違反を起こしたり、最悪の場合事故を起こすリスクが考えられます。

細い路地の多い都心などでは移動のしやすさなどを理由に自転車を使った営業活動を行っている企業もあります。自転車は車と比べて維持費が低コストで環境にも優しい移動手段ですが、従業員の自転車運転マナーの悪さによって違反を起こしたり、最悪の場合事故を起こすリスクが考えられます。 この法律に違反した場合、「横断歩行者等妨害等違反」として処罰の対象となります。違反点数や反則金が科せられ、

この法律に違反した場合、「横断歩行者等妨害等違反」として処罰の対象となります。違反点数や反則金が科せられ、 横断歩道の手前

横断歩道の手前 ①社内で「横断歩道で止まろう運動」をテーマにドライブレコーダーの画像を募集。

①社内で「横断歩道で止まろう運動」をテーマにドライブレコーダーの画像を募集。 ①社内でドライブレコーダーの安全運転画像を募集し、年

①社内でドライブレコーダーの安全運転画像を募集し、年 ①社内啓発のために「リスペクト

①社内啓発のために「リスペクト

マイナポータルとの連携で、優良運転者・一般運転者の更新時

マイナポータルとの連携で、優良運転者・一般運転者の更新時 住所地以外の免許センターで行うことできる免許証の

住所地以外の免許センターで行うことできる免許証の 新規取得、更新いずれの場合も、

新規取得、更新いずれの場合も、 マイナ免許証には、マイナンバーカードの有効期限と運転免許証の有効期限が別々に存在します。有効期限が来たらそれぞれ更新手続きが必要ですが、現在のシステムではマイナンバーカードの更新をすると免許証情報が引き継がれず、

マイナ免許証には、マイナンバーカードの有効期限と運転免許証の有効期限が別々に存在します。有効期限が来たらそれぞれ更新手続きが必要ですが、現在のシステムではマイナンバーカードの更新をすると免許証情報が引き継がれず、 レンタカーやカーシェアなど車を借りるサービスを利用する場合に大きな影響があります。レンタカー会社の一部ではマイナ免許証への

レンタカーやカーシェアなど車を借りるサービスを利用する場合に大きな影響があります。レンタカー会社の一部ではマイナ免許証への マイナ免許証も運転免許証と同様に運転中の携帯義務があるため、紛失した場合には

マイナ免許証も運転免許証と同様に運転中の携帯義務があるため、紛失した場合には 日本の運転免許を所持している場合、国際運転免許証を取得することで海外でも運転が可能ですが、現地では国際運転免許証と運転免許証がセットで必要になる場合があります。この場合に券面に運転免許証の情報が表示されていない

日本の運転免許を所持している場合、国際運転免許証を取得することで海外でも運転が可能ですが、現地では国際運転免許証と運転免許証がセットで必要になる場合があります。この場合に券面に運転免許証の情報が表示されていない

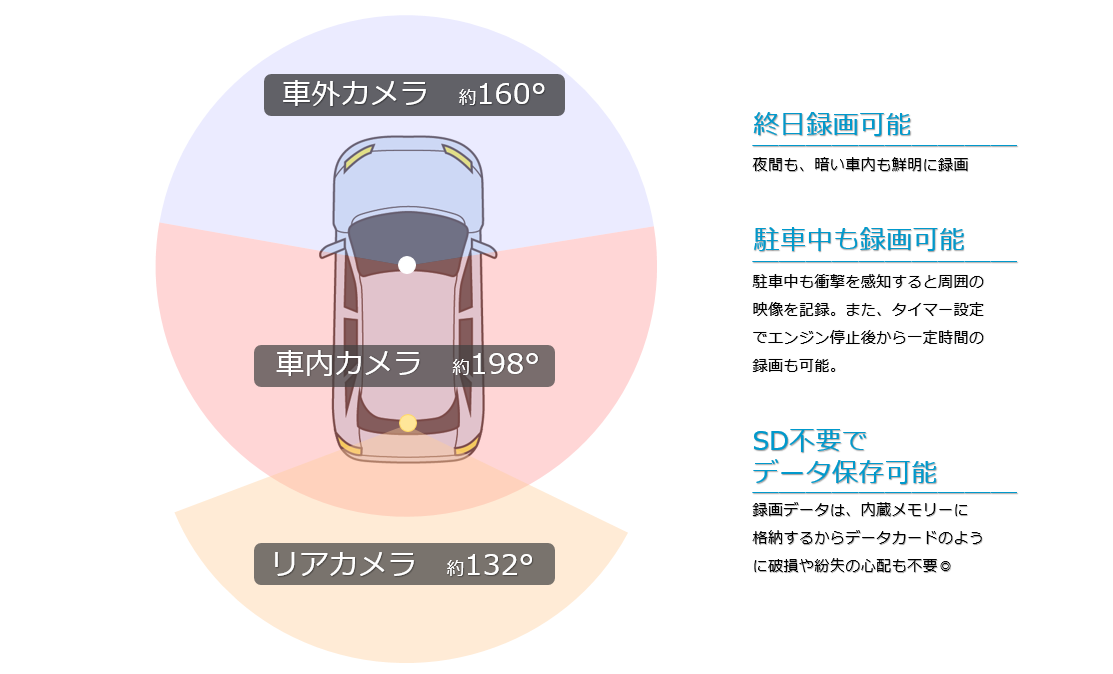

前方カメラは運転手様の視界の妨げにならないよう配慮されており、

前方カメラは運転手様の視界の妨げにならないよう配慮されており、 「駐車中も車が心配...」という方に嬉しい機能が

「駐車中も車が心配...」という方に嬉しい機能が

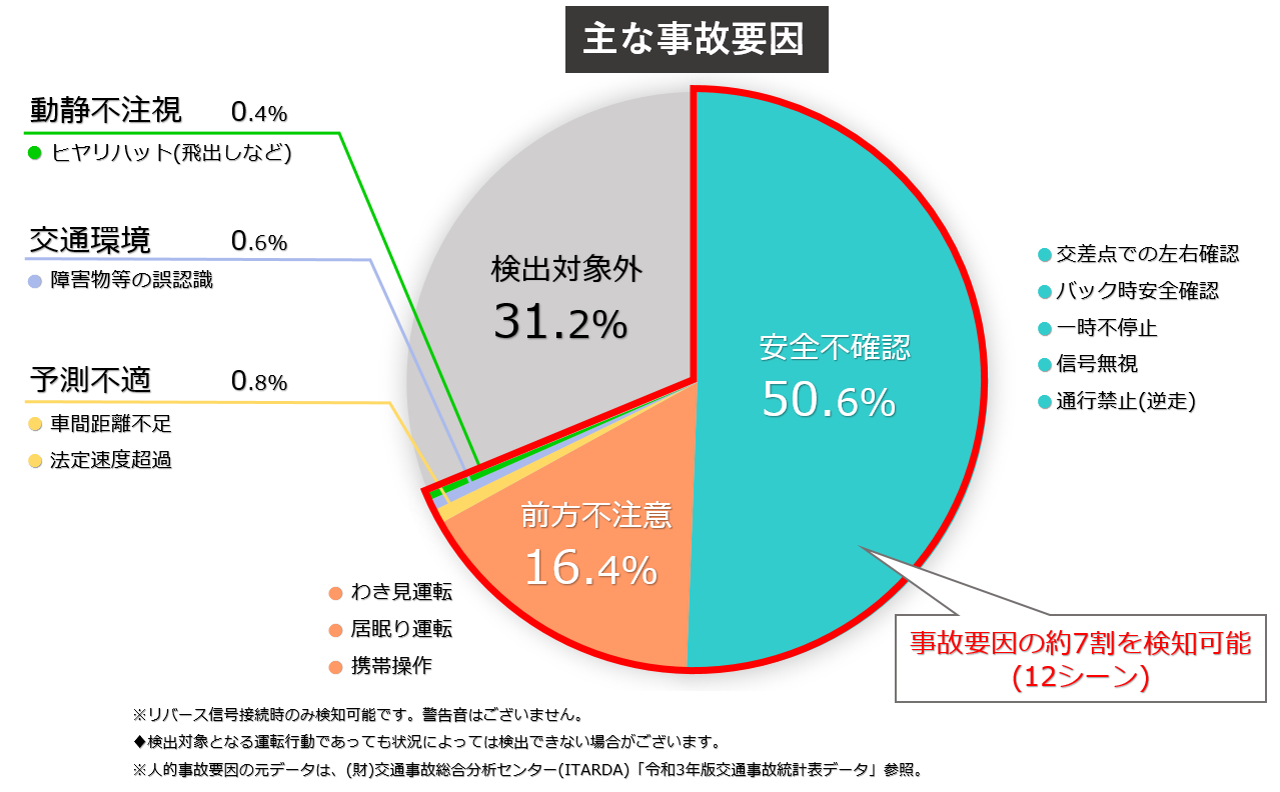

Offsegでは蓄積された走行データより、

Offsegでは蓄積された走行データより、 運転者の走行データから

運転者の走行データから

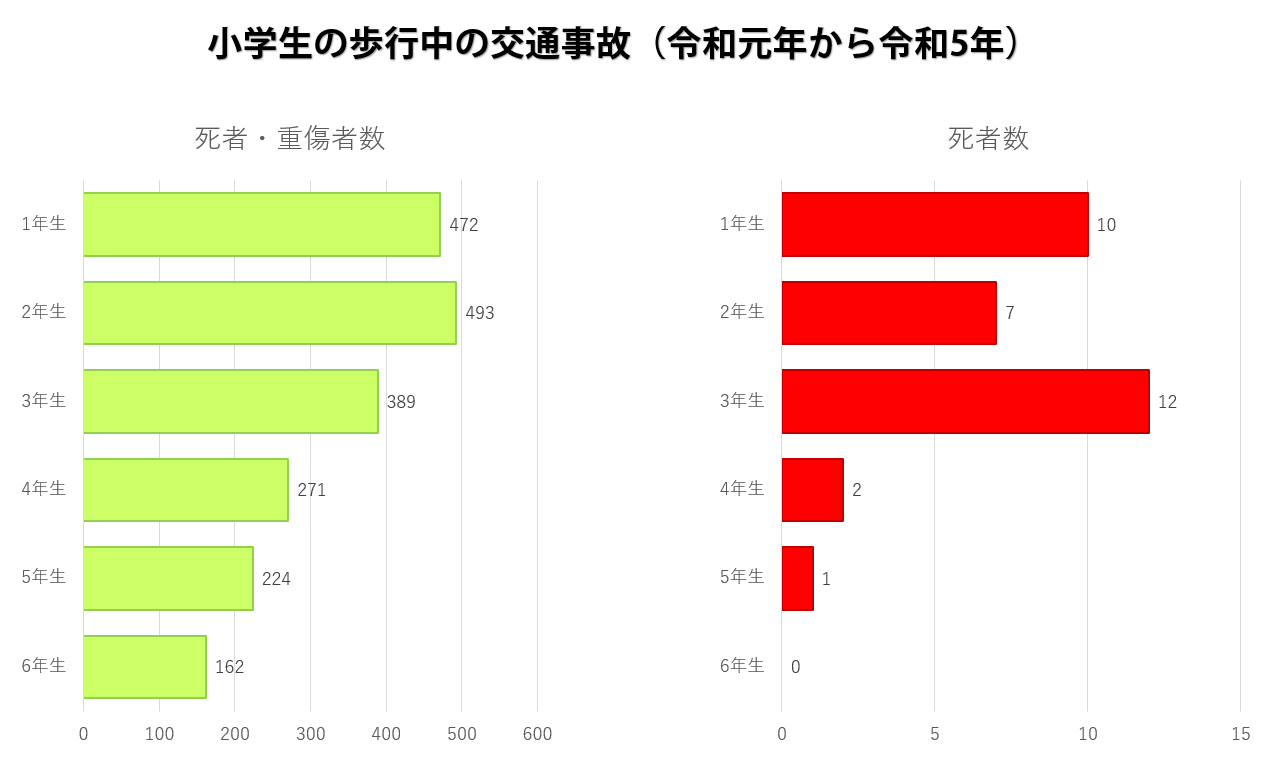

子どもは注意の配分や感情コントロールができず、一点に集中してしまう傾向があります。

子どもは注意の配分や感情コントロールができず、一点に集中してしまう傾向があります。 学校で交通安全教室が開かれるなど交通ルールを学ぶ機会は増えていますが、子どもはどうしても状況判断や予測に関する力が

学校で交通安全教室が開かれるなど交通ルールを学ぶ機会は増えていますが、子どもはどうしても状況判断や予測に関する力が 子どもは身体が小さく

子どもは身体が小さく 学校周辺や生活道路など子供の多い場所、登下校時や放課後など

学校周辺や生活道路など子供の多い場所、登下校時や放課後など 子どもは近づいてくる車を容易に把握できないだけでなく、興味があることに

子どもは近づいてくる車を容易に把握できないだけでなく、興味があることに 左右見通しの悪い交差点や路地では、危険を理解していない子どもが急に飛び出したり、曲がった先に現れる危険があります。見通しの悪い交差点や路地を通過する時は

左右見通しの悪い交差点や路地では、危険を理解していない子どもが急に飛び出したり、曲がった先に現れる危険があります。見通しの悪い交差点や路地を通過する時は 信号のない横断歩道付近に子供がいる場合は注意深く見守り、

信号のない横断歩道付近に子供がいる場合は注意深く見守り、

燃費が最も悪いのは停車している状態から走り出す時なので、発進時に最も燃費がいい運転方法は

燃費が最も悪いのは停車している状態から走り出す時なので、発進時に最も燃費がいい運転方法は 急発進や急加速を行うと、エンジンからは多くの

急発進や急加速を行うと、エンジンからは多くの 待ち合わせや荷物の積み下ろしで

待ち合わせや荷物の積み下ろしで 重いものを運ぶには

重いものを運ぶには タイヤには車によって燃費や乗り心地などのバランスが良くなる「指定空気圧」が決まっています。タイヤの空気圧が適正値から不足すると、市街地で

タイヤには車によって燃費や乗り心地などのバランスが良くなる「指定空気圧」が決まっています。タイヤの空気圧が適正値から不足すると、市街地で 夏場のエアコン使用時には

夏場のエアコン使用時には 業務で車を使用する場合、約束の時間から逆算して出発することが多いと思います。

業務で車を使用する場合、約束の時間から逆算して出発することが多いと思います。